Vidéo du forum et des interviews :

Compte rendu des conférences et ateliers :

1re journée : lundi 11 mai 2015

1. Conférence introductive de Raj Sisodia

Raj Sisodia est professeur d’économie au Babson Collège (une école de commerce américaine privée implantée dans le Massachusetts, à Wellesley), et co-directeur du mouvement Conscious Capitalism. Il a écrit plusieurs livres sur l’économie et l’entreprise, récompensés par de nombreux prix, dont Conscious Capitalism, liberating the heroic spirit of business, avec John Mackey, Firms of Endearment: How World Class Companies Profit from Passion and Purpose, et The Rule of Three: How Competition Shapes Markets.

En prélude aux échanges du Forum et pour servir de base de réflexion aux ateliers du lendemain, Raj Sisodia a présenté une longue et passionnante conférence rappelant l’histoire du développement économique de l’humanité, en remettant l’apparition du capitalisme dans son contexte historique, vu en particulier depuis les Etats-Unis. L’intervention de M. Sisodia s’étant faite en anglais, c’est Patrick Sirdey qui s’est chargé de la traduction simultanée.

Après un aperçu des temps plus anciens, M. Sisodia a expliqué que le virage de ce développement, s’appuyant sur le « Siècle des Lumières » (à partir de 1715 en Europe), s’est fait à partir de 1750, avec le début de la Révolution Industrielle, dont un des berceaux principaux fut la Grande-Bretagne, et plus précisément l’Ecosse. C’est à cette époque (en 1776) que parut l’ouvrage considéré comme le premier livre moderne d’économie : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (en français Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations), rédigé par Adam Smith. Adam Smith y développe notamment l’idée de « main invisible », métaphore par laquelle Smith signifierait que les marchés sont autorégulateurs et conduiraient à l’harmonie sociale.

Pour Raj Sisodia, cette révolution industrielle a vu le passage d’une organisation sociale et des décisions qui étaient dans les mains des souverains à celles des individus, ce qui a permis la croissance. Il souligne aussi que 1776 est l’année de la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, correspondant au même état d’esprit intellectuel : les USA furent le premier pays fondé sur la notion de liberté religieuse, politique et économique, cette liberté étant dès lors un droit fondamental, ce qu’elle n’était pas auparavant.

La conséquence de cette nouvelle liberté (d’entreprendre) fut que l’humanité a connu une augmentation soudaine de l’espérance de vie, du taux d’alphabétisation, du revenu moyen des individus, etc. Et encore aujourd’hui on constate partout que quand la liberté augmente, la richesse augmente : « Et plus de richesse cela signifie plus de gens heureux ». Ce sont pour lui les « aspects positifs du capitalisme » : « Le capitalisme a apporté la diminution de la pauvreté sur terre. 10 % de la population mondiale vivent aujourd’hui avec moins de 1,25 $ par jour contre 90 % en 1800. Si cela continue, la pauvreté sera éliminée dans 30 ans ».

Néanmoins, le vrai challenge aujourd’hui n’est plus la distribution égale des richesses, mais celle de la liberté. Et si l’image actuelle du « businessman » est qu’il est égoïste, cupide, et exploitant son prochain, M. Sisodia pense néanmoins que « le business est éthique car basé sur l’échange volontaire : on ne force personne à acheter. La seule institution qui a une force coercitive, ce sont les gouvernements. Ce n’est pas le pouvoir du monde des affaires ».

Pour lui le business est également « noble » car il peut élever notre existence, et qu’il est aussi « héroïque » car il sort les hommes de la pauvreté : en 20 ans, en Chine et en Inde, un milliard d’êtres humains sont passés de la pauvreté à la classe moyenne. Avec plus de richesse, l’énergie humaine n’est plus concentrée uniquement sur la survie et l’homme peut se consacrer à d’autres activités : « C’est la liberté et le capitalisme qui ont permis aux êtres humains de s’exprimer ».

Le problème est que la confiance dans le « grand capital », dans le monde des grandes entreprises, a énormément chuté, notamment en raison de ces patrons autocrates dont le but est de maximiser les profits, dont le salaire est 1200 fois celui de l’employé de base, qui touche des bonus alors qu’il licencie du personnel, les actionnaires étant les seules personnes qui comptent. Cette attitude et la défiance qui en résulte ont un coût économique et sociétal.

Or le monde a changé, et il change encore plus vite qu’avant, et ni le « business » ni les entreprises ne sont plus adaptées, car ces dernières fonctionnent avec un « système d’exploitation » (au sens informatique du terme) caduc, datant du 19e siècle, quasiment du type militaire.

Pour M. Sisodia, la fracture entre le « monde ancien » et le « monde nouveau » date de l’année 1989 [Note du rédacteur : avec nos yeux européens et français, cette date serait à nuancer].

1989 est en effet l’année de la chute du « Mur », avec la fin d’un monde bipolaire (« la libre entreprise est apparue comme étant la seule voie »), l’année des manifestations de la place Tian’anmen à Pékin (avec l’image de cet homme seul face à une colonne de chars, « montrant la force, le pouvoir de la liberté »), celle aussi de la catastrophe écologique du pétrolier Exxon Valdez (avec « l’apparition d’une conscience environnementale à large échelle »), et celle de la « condamnation » de l’écrivain Salman Rushdie (« naissance du fondamentalisme religieux »). Enfin, aux USA, 1989 fut l’année où pour la première fois l’âge médian des adultes est passé à 40 ans (50 % de la population avait moins de 40 ans, 50 % plus de 40 ans) : « 40 ans c’est l’âge de la crise du milieu de l’existence, celui où on se pose les « pourquoi » de la vie, celui où les gens s’investissent dans le volontariat, dans l’humanitaire, dans la spiritualité ».

De plus, c’est à cette époque que naît Internet, qui a véritablement changé le monde : grâce à lui, tout le monde à accès à toutes les informations, et gratuitement. « Les hommes sont de plus en plus connectés, mieux informés » et même « plus intelligents » (le QI moyen ayant augmenté de façon exponentielle les dernières décennies) et plus éduqués (diplômés). Avec comme conséquence le fait qu’on ne peut plus tromper aujourd’hui tout le monde (les consommateurs), comme on le faisait auparavant.

Un autre aspect de notre monde actuel est également la féminisation des diplômés, du personnel de l’administration, et en conséquence des valeurs sociétales, qui intègrent de plus en plus des valeurs féminines en sus des valeurs masculines.

L’homme est ainsi aujourd’hui de plus en plus « conscient ». D’un stade « animal » (vivre au jour le jour) nous passons à un stade quasiment « divin », où nous prenons conscience des conséquences de nos actes. Des choses qui semblaient auparavant « normales » ne le sont plus : colonialisme, apartheid, travail des enfants, maltraitance des animaux, exploitation de la nature, etc.

« Nous vivons actuellement une période charnière cruciale, opportunité qui ne s’est présentée que 3 ou 4 fois dans l’histoire de l’humanité ».

D’où la question : que doivent faire les entreprises pour continuer à prospérer dans le futur ?

Les entreprises ont besoin d’un nouveau modèle en harmonie avec tous ces changements.

Il existe déjà certaines entreprises qui fonctionnent avec un tel nouveau modèle, par exemple Whole Foods (créé en 1978 aux USA). Cette société a défini un « but supérieur » (higher purpose) guidant l’entreprise, offre une transparence totale sur les salaires (avec un ratio de « seulement » 19:1 entre le plus haut et le plus bas salaire), 80 % de dépenses marketing en moins, etc. et « malgré tout » un retour sur investissement de 1800 % en 10 ans.

Pour Raj Sisodia, le nouveau modèle d’entreprise doit s’appuyer sur ce qu’il appelle les quatre piliers fondamentaux du « capitalisme conscient », répondant chacun à une question simple, et qui sont :

- Un but supérieur = Pourquoi ?

- La prise en compte de toutes les parties prenantes (déclaration d’interdépendance) = Quoi ?

- Le leadership conscient = Qui ?

- La culture consciente = Comment ?

- Un but supérieur (higher purpose)

Certes l’entreprise doit gagner de l’argent pour survivre, mais elle doit se trouver un but supérieur dépassant la simple notion de maximisation des profits : « Notre corps a besoin de globules rouges pour vivre, mais le but de la vie n’est pas de produire des globules rouges ».

Chaque entreprise doit se demander quel est son propre « but noble », c’est-à-dire quelque chose dont tout le monde a besoin. Quelque chose d’altruiste, qui permet d’améliorer la vie des gens, de prendre soin d’eux. Exemples donnés : Southwest Airlines (compagnie aérienne : « Give people the freedom to fly / Donner aux gens la liberté de voler ») ou REI (le « Décathlon » américain : « Reconnect people with nature / reconnecter les gens avec la nature »).

- La déclaration d’interdépendance (stakeholder interdependence)

Une entreprise fonctionne avec un réseau de « parties prenantes » : collaborateurs, fournisseurs, clients, banquiers, etc. ainsi que l’environnement. Tous ces acteurs sont connectés ensemble. Ce sont des partenaires qui doivent être considérés comme des buts en tant que tels, et non comme des moyens, et intégrés sur la base d’une relation gagnant-gagnant.

- Le leadership conscient (conscious leadership)

Il faut dépasser le principe du « commander et contrôler » et de « la carotte ou le bâton ». Les organisations sociales humaines étant créées et guidées par des leaders qui « indiquent un chemin et inspirent les autres pour voyager sur ce chemin », ces leaders doivent comprendre et adopter le but supérieur susmentionné et se concentrer sur la création de valeurs permettant d’harmoniser les intérêts des parties prenantes. Ils doivent pour cela pratiquer une « culture consciente ».

- Une culture consciente (conscious culture)

La « culture consciente », c’est la philosophie (valeurs, principes et pratiques mise en oeuvre) qui doit servir de base au tissu social des affaires, et imprégner l’atmosphère de celles-ci afin d’une part de relier entre elles toutes les parties prenantes et d’autre part de relier en même temps celles-ci aux buts et aux procédés propres à l’entreprise.

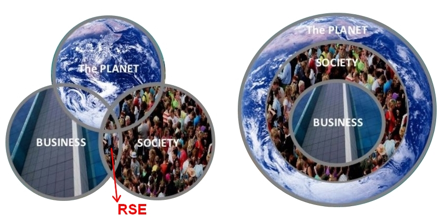

A gauche, une représentation de la vision actuelle du « business ». La RSE est une petite zone à la rencontre des trois univers du commerce, de la société humaine et de la planète (nature). A droite, la vision « consciente » des choses : le commerce est imbriqué dans la société humaine, elle-même insérée dans les nécessités/besoins de notre planète.« Il n’existe pas d’entreprise consciente sans chef d’entreprise conscient, et on ne peut pas être un chef d’entreprise conscient sans être soi-même un être humain conscient ». C’est-à-dire que ce chef d’entreprise doit faire preuve de force, d’enthousiasme, de flexibilité, d’intelligence émotionnelle, et d’une capacité à prendre soin des autres, avec un regard conscient sur l’entreprise et sur toutes ses interconnexions (= vue systémique).

Et surtout, le chef d’entreprise n’utilise pas les autres pour son propre bénéfice, c’est l’inverse : le chef d’entreprise est un serviteur. Cf. le livre de Simon Sinek Leaders eat last (« Les leaders mangent en dernier »).

On ne peut plus bâtir le business sur la peur et le stress, ce qui a pour conséquence un désengagement croissant des employés dans leur entreprise, et induit un coût économique et sociétal. Aujourd’hui le business doit être construit sur l’amour (dans le sens de « prendre soin de l’autre ») et le respect.

Les entreprises qui prennent soin de leurs employés et de leurs partenaires ont de meilleures performances boursières, ont un retour sur investissement supérieur à la moyenne, paient mieux leurs employés, leurs fournisseurs et leurs impôts, investissent plus dans la protection de l’environnement, etc.

En conclusion, Raj Sisodia explique que « l’entreprise peu créer mais aussi détruire beaucoup de richesses, qu’elles soient financières, intellectuelles ou sociales [car…] toute cette planète est un seul système […] et les êtres humains qui y vivent ne sont pas une ressource, mais une source d’énergie, comme peut l’être le soleil ».

Une énergie humaine créative et bienveillante ! Quelle est la plus grande différence entre le business ordinaire et le « business conscient » ?…. … c’est la conscience que nous sommes tous dans le même bateau ! (« Je suis bien content que le trou ne soit pas de notre côté… ») L’humanité procède d’un seul esprit – Les ressources naturelles sont limitées – Nos capacités intérieures sont infinies.Et de rappeler enfin que nous avons la chance de vivre à un moment où nous pouvons choisir de faire des choses qui seront parmi les plus importantes que l’homme puisse faire.

2. Témoignages de chefs d’entreprise

En soirée, Bernard Kimmel, en tant que dirigeant de la société Arcadie organisant ce 4e Forum PME & Développement Durable, a donné la parole à quatre chefs d’entreprise.

Au travers de leurs témoignages, il s’agissait d’essayer de savoir comment des sociétés actives dans le système « capitalistique » de l’économie actuelle peuvent continuer à être en phase avec les valeurs et les buts initiaux de la Bio, et s’il existe des risques à s’en éloigner.

Didier Perréol, président-fondateur d’Ekibio, expliqua son parcours, de fils d’agriculteur à chef d’entreprise, soulignant que « être entrepreneur, c’est prendre un risque (…). Au début, on ne réfléchit pas, on fonce ». Avec néanmoins des questions importantes : jusqu’où veux-je aller, comment veux-je y aller, est-ce que j’y vais tout seul ? « Il faut de l’énergie, y croire, avoir envie de partager avec son équipe et surtout savoir s’entourer, car on peut avoir une « vision » de ce qui est à faire, mais ne pas forcément avoir les compétences nécessaires. Il faut donc connaître ses limites ». Avec au final une question essentielle qui finit par se poser à un moment donné : « Que puis-je faire pour pérenniser l’entreprise ?… Sans la vendre bien sûr, surtout pas à un fond d’investissement ». D’où, pour Ekibio, l’association avec le groupe LEA, qui possède une expérience commune, même si elle est de caractère différent. Une façon de répondre à la question de la pérennisation de la société, car « une entreprise n’appartient pas à son dirigeant mais à toutes les personnes qui la composent ».

Bernard Storup, créateur (avec Jean de Préneuf) de la marque Soy et de la société devenue aujourd’hui Nutrition & Nature a également raconté le parcours de sa société, hors du commun sur le plan entrepreneurial. Partie en effet en 1982 d’une petite structure en région parisienne, l’aventure s’est poursuivie en 1987 à Saint-Chamond, dans la Loire puis à Revel, en Haute Garonne, depuis 1994, la société étant devenue en 1993 filiale à 100 % du groupe Nutrition & Santé. Ces déménagements successifs correspondaient à une nécessité de se doter à chaque fois de locaux et d’installations plus performantes et au désir de se rapprocher des lieux de production du soja biologique pour les fabrications. En 1997, Nutrition & Santé passa dans le giron du groupe (pharmaceutique) Novartis, qui fut vendu en 2006 à un fonds de pension. Enfin, Soy/Nutrition & Nature fut vendue en 2009 à une société japonaise entièrement familiale.

Malgré tous ces changements, « l’idée est restée la même tout au long de la vie de notre entreprise, avec la même passion [pour les produits à base de soja] ». Le savoir-faire de la société lui a permis de rester toujours libre – et de « résister » – au travers des changements capitalistiques et des philosophies souvent très différentes des groupes propriétaires, comme celle du « profit maximum dans le plus court délai » comme cela fut un moment le cas. A l’inverse, la philosophie du propriétaire japonais actuel est plus en phase avec les idées de départ : une vision à long terme, une volonté de qualité irréprochable, avec des investissements dans l’outil de production et la satisfaction du consommateur en ligne de mire, et même l’idée que « le soja est non seulement bon pour la santé mais qu’il peut aussi « sauver le monde » ».

Parmi les clés de la survie de l’entreprise à travers ses différentes « vies » figurent entre autres le fait que l’argent n’a jamais été au cœur de sa démarche, qu’elle a appartenu à un groupe qui n’était pas du même métier, ce qui a permis de faire passer certains messages, comme ces valeurs de base de la bio que sont « le respect et l’écoute, de la nature, des hommes… des valeurs qui ont du sens même en dehors du monde de la Bio ».

Frédéric Grünblatt, président de Vitafrais, a souligné de son côté l’évolution importante que connaît actuellement le marché, avec un « paysage en recomposition », dû entre autres à une pression de la part des consommateurs, mais aussi à un certain fossé qui se creuse entre d’une part les magasins et distributeurs, et d’autre part les producteurs et transformateurs, en particulier en raison de la course au « moins disant ». « On atteint les limites de la passion, des moyens, des compétences, avec le risque de voir une recomposition ou même une décomposition du capital des entreprises de la bio qui vont passer dans d’autres mains ».

Pour Luc Ronfard, co-gérant (avec son épouse) de Lou Bio, au départ « une entreprise c’est un homme, c’est une vie » avec, pour la créer, un mélange « d’énergie et d’inconscience ».

Le souci de départ a été d’avoir les finances nécessaires pour monter le projet qui était le sien. Dans son cas, le coup de pouce – qui a permis la construction de l’usine – est venu de la banque éthique La Nef, ce qui a eu un effet de levier pour que les banques « classiques » suivent. Mais ensuite, l’idée a été de s’associer pour créer des synergies et du coup minimiser les coûts. D’où le rapprochement avec la société italienne Finestra sul Cielo qui voulait créer une filiale en France, mais aussi celui fait avec des chercheurs qui avaient mis au point des produits pour bébés.

« Le fait de rester fidèle au réseau spécialisé bio fait aussi que l’entreprise garde une certaine taille, limitée, mais qui permet par exemple de s’adapter plus facilement, en prenant des décisions rapides ». Quant à la pérennité de son entreprise, dans l’immédiat elle semble assurée, la fille de Luc Ronfard ayant décidé de la reprendre avec son mari dans un futur proche.

Bernard Kimmel conclut ce tour de table en soulignant qu’il n’y a donc visiblement pas de « modèle unique », mais que le point commun dans le développement des entreprises de la bio est qu’il y probablement au départ une « part d’inconscience ».

2e journée : mardi 12 mai 2015

1. Présentation de la « comptabilité bénéfique » par Patrick Viveret

En prélude à la seconde journée, et en « écho » à la présentation faite par la veille par Raj Sidodia, Patrick Viveret a expliqué de son côté la notion de « comptabilité bénéfique ».

Patrick Viveret est économiste, philosophe et magistrat honoraire à la Cour des comptes, engagé dans des recherches et des réflexions sur la richesse, la monnaie, la mondialisation, la coopération. Sous le gouvernement de Lionel Jospin, ll a rédigé un rapport, sur les indicateurs de richesse. Il est à l’origine de la monnaie complémentaire SOL. Avec Edgar Morin et Stéphane Hessel, il a fondé en 2012, le collectif citoyen « Roosevelt 2012 ». Ancien rédacteur en chef de la revue Transversales Science Culture, il écrit régulièrement dans Le Monde Diplomatique.

Pour commencer, Patrick Viveret a demandé aux personnes présentes ce qui représentait pour elles la « vraie richesse ». Les réponses citées sont allées de la liberté à la capacité d’avoir des projets et de pouvoir créer, en passant par le fait de pouvoir transmettre, de donner et de recevoir, d’avoir une famille et des amis (amour et amitié), de donner du sens à sa vie, etc. En clair rien de quantifiable, et surtout pas l’argent.

Clairement, si de telles « valeurs » sont échangées contre de l’argent, on les dévoie : l’amour devient prostitution, le sens éthique de ce que l’on fait devient corruption, etc.

Cela rejoint les points évoqués par Raj Sisodia la veille : les 4 « piliers » du « capitalisme conscient » ne sont pas des choses que l’on peut monnayer, marchander.

Le problème est que notre civilisation est passée de ce qui compte (la valeur au sens de « force de vie », cf. l’expression « être valeureux ») à ce que l’on compte (l’argent).

Pendant des siècles notre civilisation s’est en effet construite sur le religieux et sur une politique inféodée au religieux. L’ordre naturel c’était l’ordre divin. La seule comptabilité qui existait était celle du « salut », au regard des bienfaits ou des méfaits (péchés) que l’on avait accomplis au cours de sa vie. L’usure et le prêt étaient d’ailleurs le péché suprême (les 7 péchés capitaux ne sont venus que plus tard…). Du temps d’Aristote par exemple, l’économie et l’argent n’étaient qu’un moyen et non une fin en soi (cf. l’épisode du veau d’or dans la Bible).

Quand vint plus tard le doute (Descartes) et la liberté, avec la mise en cause radicale de tout « ordre supérieur » (via la liberté de conscience), l’individu fut placé au centre de la société. Et l’ordre politique fut alors basé sur le « contrat » que les individus passent entre eux. Mais ce faisant, on brisa aussi le rapport avec la nature, avec « l’ordre naturel » : l’homme n’était plus soumis à la nature, mais c’est lui qui la soumettait. « Chosifiée », la nature devint un matériau. L’éthique fut aussi perdante, car on perdit le discernement entre ce qui était bénéfique ou nuisible, au sens premier de ces termes. Seul commençèrent à compter les aspects économiques, et le fait de gagner ou de perdre de l’argent.

A l’instar de Raj Sisodia, Patrick Viveret a alors souligné que depuis les années 90 le monde a changé, et qu’on sait qu’on ne peut plus raisonner de la même façon que l’ont fait les dernières générations. On sait par exemple que l’écologie ne peut plus être oubliée, et on se repose la question de savoir ce qui est bénéfique ou non pour l’environnement. C’est le retour de l’éthique, qu’on le baptise « capitalisme conscient » ou autrement.

Dans notre monde actuel, il faut donc garder le meilleur de la modernité (la connaissance, la liberté, les droits humains fondamentaux) mais sans le pire (quand les humains deviennent marchandise, par exemple)… et garder aussi le meilleur des sociétés traditionnelles : la « reliance » (« connexion avec ») à la nature, aux questions du sens de ce que l’on fait, au lien social. Sans tomber néanmoins dans la dépendance : créer du lien social oui, mais sans contrôle social ; respecter la nature oui, mais sans fondamentalisme (du type « on ne touche à rien »).

Il faut associer le meilleur de la liberté au meilleur de la reliance, et revenir à la question fondamentale du bénéfice et des pertes (au sens large).

Quelle est la conséquence de tout ceci pour une entreprise ?

Elle est qu’aujourd’hui une entreprise ne peut plus se contenter d’une simple comptabilité financière/monétaire, car celle-ci ne recouvre qu’une part minime de la réalité. Ce n’est qu’un élément parmi d’autres.

Lorsqu’elle « rend des comptes », l’entreprise doit en fait utiliser quatre cadrans :

- Pour la « comptabilité écologique », le choix des « unités de compte » va dépendre du domaine d’activité. Pour l’agriculture bio, par exemple, la teneur en pesticides sera un des éléments.

- Pour la « comptabilité sociale », de nombreuses unités de comptes différentes peuvent être utilisées. Cela peut être par exemple ce que font les collaborateurs de leur temps de vie (c’est un capital immatériel)…

- Pour la « comptabilité qualitative », il faut prendre en considération ce qui est source de bénéfices ou de pertes de valeurs au sens de « forces de vie ». On peut imaginer un système de notation allant par exemple de –5 à +5. Mais il existe aussi des valeurs inestimables, absolument pas quantifiables. Quid par exemple de la perte d’une cathédrale ou des manuscrits de Tombouctou ? Ce n’est pas « -5 », c’est « infini » !

Sur ce type de cadrans supplémentaires, plus on va vers l’essentiel, moins les choses sont quantifiables, et plus elles sont « juste » qualifiables.

L’important est de repérer les éventuelles incohérences entre les différents cadrans : si un cadran passe au vert mais que cela a pour conséquence le passage d’un autre cadran dans le rouge, il doit y avoir alerte.

Il ne faut plus avoir peur du qualitatif. C’est le rôle de la mise en place d’espaces d’évaluation (avec le sens initial pour le mot « valeur »), c’est-à-dire des groupes de délibération où seront évoquées toutes les choses qui « font valeur », au sens de « force de vie » et qui font la raison de vivre ensemble dans une société humaine.

Ces évaluations peuvent se faire en rédigeant un tableau à 4 colonnes :

| Bénéfices | Nuisances (pertes) | Ce qui fait doute | Ce qui fait débat (désaccord ou ambivalence) |

Les colonnes « Bénéfices » et « Nuisances » permettent de passer rapidement à l’action. La colonne « Doute » implique aussi une action car elle oblige à l’enquête. Enfin, travailler sur les points de la 4e colonne permet de réduire l’opacité et de dépasser les malentendus.

En conclusion, Patrick Viveret rappelle que si – dans l’histoire humaine – nous sommes passés de l’époque de l’économie du salut à celle du salut par l’économie, ce temps est aujourd’hui révolu.

La question du salut fait retour, mais elle doit se faire sans retour en arrière. Le retour en arrière est le propre des intégristes, des fondamentalistes. Il ne s’agit pas de retourner à « l’avant-modernité » mais d’aller vers une « après-modernité ». Il faut réintégrer les anciennes valeurs dans les acquis de la modernité.

Il ne s’agit pas d’un monde qui se termine, mais d’un nouveau monde qui est déjà en grande partie présent, sous la forme d’une « germination créative », qui est le modèle de la société de demain. Ces initiatives qu’on peut qualifier aujourd’hui de « marginalo-sympathiques » (et la bio en fait partie) sont le modèle de l’avenir.

2. Ateliers

Les présentations respectives de Raj Sisodia et de Patrick Viveret ont servi de base à 5 « ateliers d’échanges », avec deux sessions chacun, permettant aux personnes présentes de ne pas participer à seulement un seul des deux ateliers. Les thèmes de ces 5 ateliers, avec chacun un ou deux animateurs spécifiques, furent les suivants :

- Capital et indépendance financière (Philippe Leconte)

- La comptabilité bénéfique (Patrick Viveret)

- Les 4 piliers du capitalisme conscient (Raj Sisodia)

- Le but élevé de l’entreprise (Patrick Sirdey)

- Les parties prenantes (Laurence Arnod et Pierre Gaubert)

Chaque atelier a désigné ensuite un rapporteur qui a présenté à l’ensemble des participants le résumé des deux sessions d’échanges.

A. Capital et indépendance financière

L’idée forte qui est ressortie des échanges du premier groupe est que la question du capital, des finances et de la transmission de l’entreprise doit se gérer dès le début de l’existence puis tout au long de la vie de celle-ci. Il n’y a par contre pas de solution unique, car il y a trop de situations différentes.

Les trois autres points ont été :

- l’idée de lancer des obligations pour subvenir aux besoins de fonds de roulement ;

- de trouver des sources financières autres que les financiers au sens strict, en leur offrant la possibilité d’un enrichissement non financier (plaisir, fierté, intérêt des échanges mutuels…)

- la déprivatisation du capital (par des fondations, des fonds de dotation…).

Le second groupe a souligné la dualité existant entre capital et autonomie, avec la question essentielle des prêts bancaires et de l’apport via de nouveaux actionnaires. Les engagements liés aux prêts présentent notamment une difficulté sur le plan de l’autonomie. Les participants ont néanmoins relevé l’expérience de Nutrition & Nature (témoignage de Bernard Storup) qui a su « traverser » différents types d’actionnaires, grâce au sens donné par l’activité de l’entreprise : « la Bio offre un vrai sens ».

B. La comptabilité bénéfique

Les participants du premier groupe ont souligné le problème des actionnaires qui exigent surtout toujours des résultats financiers. Ils ont aussi relevé tout l’intérêt des espaces d’évaluation (tels que présentés par Patrick Viveret) pour la Bio, qui est somme toute encore assez « jeune ». Il serait ainsi utile de savoir s’il existe dans la Bio des points de désaccord.

Le second groupe a confirmé le constat que nous sommes à un moment charnière, propice aux « émergences créatrices », la Bio étant par essence une de celles-ci. Cela nécessite néanmoins une « capacité à observer et à faire percer les innovations intéressantes ». Avec le regret du rôle de certains politiques qui ont une vue oppressive du pouvoir et non créatrice.

Un risque a été identifié : les « dérives » du conventionnel qui vient chasser sur les terres de la bio. D’où l’importance, pour la Bio, de promouvoir la « richesse élargie » de ses entreprises, en particulier en utilisant les « 4 cadrans » de la comptabilité bénéfique. Le bilan annuel des entreprises de la Bio devrait (systématiquement) les utiliser, notamment lors des assemblées générales. C’est un outil de transparence, non seulement en interne, vis-à-vis des salariés, mais aussi pour la communication externe, vers toutes les parties prenantes, depuis les partenaires financiers (outil pour les convaincre) jusqu’à la presse et les consommateurs.

C. Les 4 piliers du capitalisme conscient

Les participants ont insisté sur le rôle du chef d’entreprise pour créer cette nécessaire « culture consciente » pouvant survivre au changement de dirigeant (… et d’actionnaires).

Ils ont mis en avant la notion de servant leadership (direction au service de…), avec une check-list quotidienne portant sur 3 points :

- ce qui est fait pour prendre soin des collaborateurs (caring)

- ce qui est fait pour inspirer ces collaborateurs, leur donner envie et énergie

- ce qui est fait pour « célébrer » les collaborateurs (image de la « lampe torche » mettant dans la lumière les réalisations personnelles des collaborateurs.

Ce type de « culture » est très résiliant, permettant à l’entreprise de mieux résister aux épreuves, aux baisses d’activité, au changement de dirigeant, etc.

D. Le but supérieur de l’entreprise

Les échanges du premier groupe ont montré que la question du « but supérieur » de l’entreprise n’était pas consciemment présente au début de son histoire, ne l’étant que de façon inconsciente. Ce but supérieur ne se découvre que peu à peu, en particulier à des moments précis, comme une croissance très forte ou la transmission de l’entreprise.

Le second groupe a plus échangé sur la définition de ce « but supérieur ». C’est en fait une promesse, portant sur la plus grand qualité possible : promesse à soi-même, aux clients/fournisseurs, à toutes les parties prenantes.

La question essentielle cependant est de savoir comment s’assurer régulièrement que cette promesse est tenue… avec l’interrogation qui en découle de savoir à qui « appartient » l’entreprise (pas sur le plan capitalistique). Car une entreprise c’est aussi de l’immatériel : un organisme social qui interagit aussi bien vers l’intérieur (culture d’entreprise) que vers l’extérieur (attachement des clients à la marque, ces clients s’appropriant eux aussi la « promesse »).

Suggestion : créer une plate-forme de travail, un lieu d’échanges, en particulier pour la question de la transmission et de la pérennité du but supérieur de l’entreprise. C’est d’autant plus faisable dans le monde de la Bio que les entreprises concernées sont en général des PME.

E. Les parties prenantes

Les participants à cet atelier ont fait part de leur sentiment d’être soumis à un fort « regard extérieur », avec notamment des pressions de la part des fournisseurs que de la réglementation. Ils ont admis en même temps que la communication se fait surtout en « sens unique », via le lobbying (action politique), la relation presse (vers les médias) ou d’autres outils (Facebook vers les consommateurs), mais sans véritable interactivité.

L’idéal serait donc de créer des plate-formes d’échange pour instaurer un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes – occasion entre autres de montrer que l’on maîtrise son activité, pour créer la confiance – en commençant déjà par améliorer la communication à l’intérieur même de l’entreprise, avant de s’attaquer à la communication externe. A été cité, dans ce sens, l’exemple de Biocoop qui a mis en place des comités d’échange entre responsables de magasins et responsables salariaux. Autre idée : intégrer d’emblée les « parties prenantes » dès la création de l’entreprise, par exemple sous la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).

Conclusion générale des 2 journées :

La conclusion générale des deux journées s’est faite sous la houlette de Philippe Leconte.

Philippe Leconte est l’ancien Président du Conseil de Surveillance de la NEF (banque éthique), actuel Président de Nef Investissement et fondateur de l’Université Citoyenne de l’Économie Fraternelle.

Philippe Leconte a tout d’abord fait un condensé des points communs aux échanges faits lors des différents ateliers, relevant :

- le besoin de lieux et donc de groupes d’échange (avec les actionnaires en particulier), par exemple lors des assemblées générales…

- …avec une méthode de travail pour ces groupes d’échange (comptabilité bénéfique)

- …dans une culture « consciente » (prendre soin, inspirer, célébrer), qui est aussi un axe de communication

- …pour faire apparaître progressivement le « but supérieur » (ou « but noble ») de l’entreprise, idée partagée à transmettre ensuite

- la nécessité de mettre en place des moyens pour entendre toutes les parties prenantes.

Pour Philippe Leconte, s’il y avait une recommandation générale à faire, celle-ci porterait avant tout sur la communication, et dans les deux sens. Car si « parler c’est facile, écouter est plus difficile ».

Parmi les autres points de la discussion résultant de ce condensé rapide, a été une nouvelle fois mentionné (Raj Sisodia l’avait évoqué) l’initiative de Whole Foods, baptisée Future search, grande rencontre régulière à laquelle participent des représentants de toutes les parties prenantes, qui permet entre autres de faire évoluer le but supérieur de l’entreprise et si nécessaire de l’ajuster.

A été également souligné le besoin de se parler et d’entendre le témoignage du vécu des autres entreprises, l’intérêt de découvrir les expériences des autres entreprises de la bio (rachat en viager de l’entreprise, création d’une fondation ,etc.) étant évident. La question de la transmission des entreprises par exemple justifierait à elle seule la création d’un groupe de travail.

Le tableau d’évaluation présenté par Patrick Viveret (Bénéfices / Pertes / Doutes / Désaccords) a été une nouvelle fois évoqué, car présentant aujourd’hui un intérêt réel, face au malaise de l’évolution de la bio ressenti par certains. (Re)faire ce travail permettrait de savoir ce qu’est la Bio aujourd’hui, et la direction qu’elle prend : « Quelle Bio construire pour demain à partir de celle d’aujourd’hui ? ». En d’autres termes, la création de la Bio a été une réussite, mais « Quid de la suite de l’aventure ? ».

Les autres questions essentielles soulevées, et sur lesquelles il faut continuer à travailler sont :

- le capital : d’où vient-il ? Et comment constituer une groupe d’actionnaires bienveillants face au risque du « capital vautour » ?

- la communication : nécessité de passer à quelque chose de « vivant », pas seulement « technique », en faisant apparaître clairement le but de ce que l’on « cherche » et la façon dont l’entreprise « fonctionne » (SYNABIO ayant commencé à mettre un groupe de travail dans ce sens).

- accepter la diversité au sein de la Bio et la fédérer

- le « but supérieur » de la Bio elle-même : quelle « lumière » comme guide, pour ne pas se « tromper de chemin », en passant de l’implicite à l’explicite (encore une fois une question de communication), en se rattachant à quelque chose de commun (cf. ci-dessus la question de la diversité). En l’occurrence, la notion de « capitalisme conscient » ne recouvre pas tout, car elle laisse bien des choses de côté. Par contre le mot « conscient » est très juste et ne doit pas être oublié ici.

Pour terminer, Bernard Kimmel a posé la question de la suite pratique à donner à ce 4e Forum. Il a appelé de ses vœux le maintien d’une rencontre à un rythme annuel, avec une réflexion importante sur « l’après-modernité » évoquée par Patrick Viveret. Il a aussi souhaité qu’on puisse justement associer à cette rencontre d’autres « parties prenantes », par exemple des banques ou des journalistes.

Didier Perréol a alors cité le réseau « Entrepreneurs d’avenir » (750 entreprises membres d’un réseau informel) qui pourrait servir d’inspiration. La suggestion a aussi été faite de se rapprocher d’autres initiatives, comme celle mise en place par SYNABIO.

Les participants se sont quittés avec un accord de principe sur une nouvelle édition du Forum en 2016, pour laquelle Atma Singh de Yogi Tea s’est porté volontaire.